Mit der Schlichtungsstelle Nahverkehr haben Fahrgäste einen neutralen Partner bei Beschwerden und Entschädigungsforderungen im ÖPNV in NRW.

Bus- und Bahnkund*innen können bei der landesweit tätigen Schlichtungsstelle Nahverkehr Beschwerden oder Entschädigungsforderungen abgeben. Als neutrale Beratungsstelle kümmert sie sich dann um eine faire und unbürokratische Einigung.

Ausgangslage

Die Schlichtungsstelle Nahverkehr wurde von der Verbraucherzentrale und dem Land NRW 2001 eingerichtet. 2007 übernahm der gemeinnützige Verein „Schlichtungsstelle Nahverkehr e.V.“ die Trägerschaft. Das Know-how der Verbraucherzentrale bei der außergerichtlichen Schlichtung wird weiter genutzt.

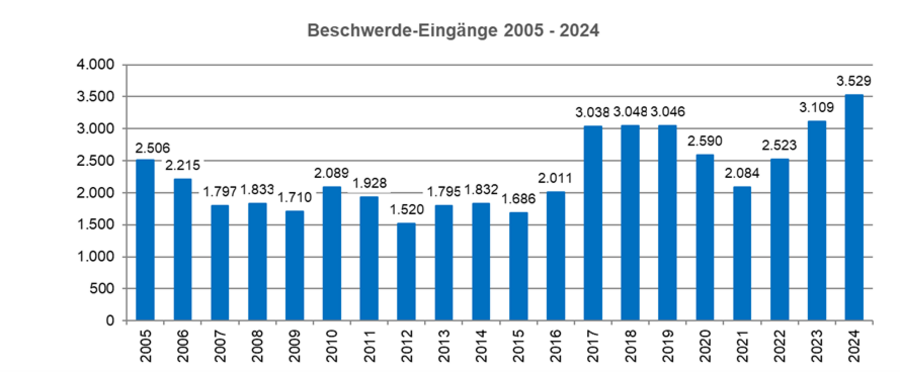

Die Schlichtungsstelle Nahverkehr konnte sich schnell als Plattform für die Schlichtung von Streitfällen zwischen Nahverkehrskund*innen und Verkehrsunternehmen etablieren und findet hohen Zuspruch. Im Jahr 2024 erreichten die Schlichtungsstelle 3.529 Anfragen und Beschwerden. Damit wurde das Niveau der Vorjahre deutlich überschritten. Die Schlichtungsstelle konnte den höchsten Falleingang seit ihrer Gründung verzeichnen (siehe Bild 1).

Neben der Corona-Pandemie führen auch andere Einflüsse dazu, dass die Zahl der Anfragen und Beschwerden über die Jahre gewissen Schwankungen unterliegt. Hierzu zählen insbesondere die Witterungsverhältnisse und die Anzahl langwieriger Baustellen. Als ein wesentlicher Grund für den starken Anstieg der Beschwerden ab 2017 ist die Umsetzung der Hinweispflichten nach dem Verbraucherstreitbeilegungsgesetzt (VSBG) anzusehen. Dieses Gesetz verpflichtet die Mitgliedsunternehmen zu einem Hinweis auf die Möglichkeit eines Schlichtungsverfahrens im Rahmen der Beschwerdekorrespondenz sowie im Internet.

Bild 1: Beschwerdeeingänge 2005 bis 2024 (Quelle: Schlichtungsstelle Nahverkehr, eigene Darstellung)

Die Tätigkeiten der Schlichtungsstelle stehen jedem Fahrgast kostenlos zur Verfügung. Bei Beschwerden und Entschädigungsforderungen sollen die Fahrgäste jedoch zunächst in direkten Kontakt mit den betroffenen Verkehrsunternehmen treten oder gegebenenfalls auf bestehende Angebote wie die „Mobilitätsgarantie“ (siehe Kundengarantien) zurückgreifen. Kommt es dabei zu keiner Einigung oder erfolgt von Seiten der Verkehrsunternehmen keine Antwort, kann die Schlichtungsstelle Nahverkehr um Vermittlung gebeten werden. Die Vermittlung erfolgt in folgenden Schritten:

- Nach einer Prüfung auf Zulässigkeit des Verfahrens bittet die Schlichtungsstelle die Gegenpartei um eine Stellungnahme.

- Bei Bedarf werden den Parteien die gegenseitigen Standpunkte zur Stellungnahme übermittelt oder ausführlichere Stellungnahmen eingeholt.

- Falls die Gegenpartei der Beschwerde nicht abhilft, entscheidet die Schlichtungsstelle, ob den Parteien ein Schlichtungsvorschlag unterbreitet werden kann.

- Der Schlichtungsvorschlag ist eine Empfehlung für eine einvernehmliche Beilegung der Streitigkeit. Der Schlichtungsvorschlag orientiert sich sowohl an der geschilderten Sachlage als auch an der Rechtslage. Dabei ist es auch möglich, dass eine Kulanzlösung vorschlagen wird.

- Der Schlichtungsvorschlag hat keine bindende Wirkung. Eine Schlichtung kommt nur zu Stande, wenn beide Seiten (Fahrgast und Verkehrsunternehmen) mit dem Schlichtungsvorschlag einverstanden sind.

Von den 3.529 Kundeneingaben im Jahr 2024 wurden 3.492 Fälle (99 %) als Schlichtungsverfahren bearbeitet. In den meisten übrigen Fällen gaben Fahrgäste der Schlichtungsstelle einen Vorgang zur Kenntnis (300 Fälle). In sehr wenigen Fällen war die Kundeneingabe unzulässig oder wurde an andere Stellen weitergeleitet (12 Fälle).

Die 3.492 Schlichtungsverfahren wurden wie folgt bearbeitet:

- Bei 2.242 Schlichtungsanträgen (64 %der Schlichtungsverfahren, die weiterverfolgt wurden) musste der Antrag nach rechtlicher Prüfung als unbegründet abgewiesen werden. Hier ist zu beachten, dass vielen Reisenden im ÖPNV die Rechte nicht bekannt sind und bei Vertragsstörungen nur ein enger Kompensationsrahmen besteht. Aufgrund der Erfahrungen in anderen Rechtsgebieten liegen die Erwartungen der Fahrgäste häufig deutlich über dem vorgesehenen Rechtsrahmen. Auch für Kulanz besteht oftmals nur geringer Spielraum. In diesen Fällen beendet die Schlichtungsstelle das Verfahren für beide Parteien und erläutert den Beteiligten eingehend ihre Rechtsauffassung. In den allermeisten Fällen helfen diese Erklärungen, die Entscheidung der der Schlichtungsstelle besser zu verstehen und zu akzeptieren.

- In 905 Fällen (26 %) konnte durch ein Schlichtungsverfahren eine Einigung zwischen den Parteien erzielt werden

- In 806 Fällen (89 %) konnte eine Einigung bereits vor dem Schlichtungsvorschlag erzielt werden.

- 99 Schlichtungsvorschläge (11 %) wurden von den Parteien angenommen.

- 285 Verfahren (8 %) blieben erfolglos.

- Darunter fallen 66 nicht angenommene Schlichtungsvorschläge.

- In 212 Fällen wurde der Antrag von dem Antragsteller zurückgezogen.

- In sieben Vorgängen erklärte der Antragsgegner, nicht an dem Verfahren teilzunehmen.

- 60 Anträge (2 %) wurden abgelehnt, weil sie nicht in die Zuständigkeit der Schlichtungsstelle Nahverkehr fielen.

(Quelle: SPNV-Qualitätsbericht NRW 2024)

Die Schlichtungsstelle Nahverkehr führt regelmäßig Auswertungen der eingehenden Beschwerden durch. Hierbei orientiert sie sich an dem Kriterienkatalog des Verkehrsverbundes Rhein-Ruhr (VRR), der von vielen Verkehrsunternehmen in Nordrhein-Westfalen im Beschwerdemanagement zugrunde gelegt wird. Für den Austausch mit den Verkehrsunternehmen wird dadurch eine Vergleichbarkeit erreicht.

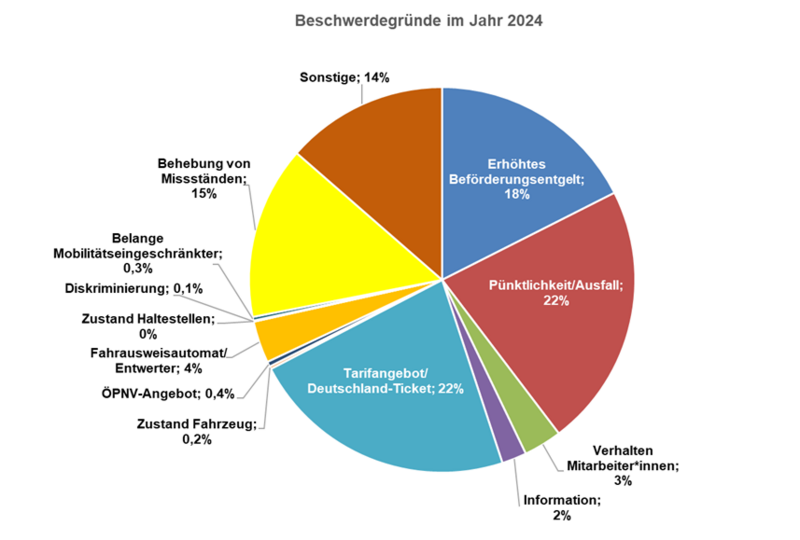

Im Jahr 2024 verteilen sich die Kundeneingaben auf die wesentlichen Beschwerdegründe wie folgt (vgl. Bild 2):

- Etwa 22 % aller Eingaben betrafen das Tarifangebot und das DeutschlandTicket. Die Fahrgäste hatten zudem Probleme bei der Buchung und Kündigung des DeutschlandTickets, die monatlichen Beträge wurden weiter abgebucht.

- Bei ca.18 % der Fälle handelte es sich um erhöhte Beförderungsentgelte (sog. Schwarzfahrer).

- Etwa 22 % der Schlichtungsanträge betrafen Pünktlichkeit und Ausfall der Verkehrsmittel. Dabei handelte es sich überwiegend um Fälle, bei denen die Mobilitätsgarantie nicht anwendbar war oder eine Erstattung abgelehnt wurde.

- Eine Vielzahl der Eingaben (ca. 15 %) betrifft Missstände. Dahinter verbergen sich Beschwerden, die nur schwer zu kategorisieren sind. Oft geht es darum, Ärger über den öffentlichen Nahverkehr, Verkehrsunternehmen, Verbünde und Politik im Allgemeinen loszuwerden. Es geht um Beeinträchtigungen durch Baustellen, Schienenersatzverkehre, Durchsagen und Informationen in Bahnhöfen, aber auch um Mitreisende, Kapazitätsengpässe in den Fahrzeugen, Netzabdeckung im ÖPNV oder sonstige Störungen.

- Beschwerden über fehlerhafte Informationen und Verhalten von Mitarbeiter*innen nehmen einen immer geringeren Anteil ein.

- Beschwerden in den Bereichen ÖPNV-Angebot, Technik, Komfort, Sauberkeit und Barrierefreiheit erreichen die Schlichtungsstelle weiterhin selten.

Bild 2: Beschwerdegründe 2024 (Quelle: SPNV-Qualitätsbericht 2024, eigene Darstellung)

Akteure

Die Schlichtungsstelle wird vom Verein „Schlichtungsstelle Nahverkehr e.V.“ als unabhängige Einrichtung betrieben. Der Verein dient dem Zweck, Streitfälle zwischen Verkehrsunternehmen und Fahrgästen in Nordrhein-Westfalen zu schlichten und dadurch den öffentlichen Personennahverkehr zu fördern. Zu den knapp 50 Mitgliedern des Vereins gehören die Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen e.V., der Verband Deutscher Verkehrsunternehmen e.V. (VDV) und zahlreiche Verkehrsunternehmen aus NRW.

Das Verkehrsministerium NRW fördert die Schlichtungsstelle Nahverkehr, um dem Anspruch der Kund*innen auf mehr Qualität im NRW-Nahverkehr Nachdruck zu verleihen und um landesweit einen einheitlichen Leitfaden für den Umgang mit Entschädigungsregelungen zu unterstützen. Finanziert wird die Schlichtungsstelle zu 70 Prozent aus Landesmitteln und zu 30 Prozent durch die im Verein Schlichtungsstelle Nahverkehr organisierten Bahn- und Busunternehmen.

Kosten für eingehende Anträge, die Nicht-Mitgliedsunternehmen betreffen, werden auf die Mitgliedsunternehmen umgelegt. Deshalb kann die Schlichtungsstelle auch Anträge bearbeiten, die Unternehmen betreffen, die nicht Mitglied in der Schlichtungsstelle Nahverkehr sind. Auf diese Weise ist in Nordrhein-Westfalen eine sehr kundenfreundliche Behandlung von Eingaben rund um den Nahverkehr möglich.

Die Schlichtungsstelle Nahverkehr in Nordrhein-Westfalen ist im Juli 2010 von der Europäischen Kommission „notifiziert“ worden. Damit wurde von höchster Stelle anerkannt, dass diese Schlichtungsstelle den Maßstäben entspricht, welche die EU an die außergerichtliche Beilegung von Verbraucherrechtsstreitigkeiten stellt (Empfehlung 98/257/EG).

Seit Dezember 2017 ist die Schlichtungsstelle Nahverkehr anerkannte Schlichtungsstelle nach dem Verbraucherstreitbeilegungsgesetz (VSBG). Das bestätigt, dass die Schlichtungsstelle Nahverkehr den Beteiligten ein Verfahren anbietet, das den gesetzlichen Vorgaben und Rahmenbedingungen an Schlichtungsverfahren entspricht.

Probleme und Aufgaben

Die Schlichtungsstelle Nahverkehr soll auch künftig allen Beteiligten bei Beschwerden und Schlichtungen zur Seite stehen und ihre Erkenntnisse an die Verkehrsunternehmen weitergeben. Durch die Gründung des Vereins „Schlichtungsstelle Nahverkehr e.V.“, die Förderung durch das Land NRW und die Mitfinanzierung seitens der Verkehrsunternehmen konnte der Fortbestand der Schlichtungsstelle gesichert werden.

Die Schlichtungsstelle Nahverkehr war neben ihrer Tätigkeit als Kontaktstelle für Fahrgäste und Schlichter auch im Jahr 2024 in verschiedene Fachgremien und Fachveranstaltungen eingebunden und hat sich mit aktuellen Problemstellungen befasst:

- Bereitstellung eines Unpünklichkeitsmelders im Internet, über den Ausfälle und Verspätungen gemeldet werden können,

- Teilnahme am Erfahrungsaustausch der anerkannten Schlichtungsstellen im Bundesministerium für Justiz und Verbraucherschutz,

- Teilnahme an Veranstaltungen des Verkehrsministeriums NRW

- Mitglied der Netzwerkgruppe Mobilität des Verbraucherzentrale Bundesverband e.V. der Verbraucherzentralen,

- Mitglied im Netzwerk europäischer Verkehrs- und Reiseschlichtungsstellen „Travelnet“ und Teilnahme an digitalen Tagungen,

- Beantwortung zahlreicher Medienanfragen in Fernsehen, Hörfunk und Printmedien.